どうやってスピードコントロールするの??

レッスンや部活動などの時によく言われて!どういう意味?って混乱しちゃうことの一つにこれがあるんじゃないでしょうか??

「高い音出すときは息のスピードを上げろ!!」

「逆に低い音を吹くときはあったかい息で吹け!!」

・・・これは筆者も言われたら困るなって思うんです。

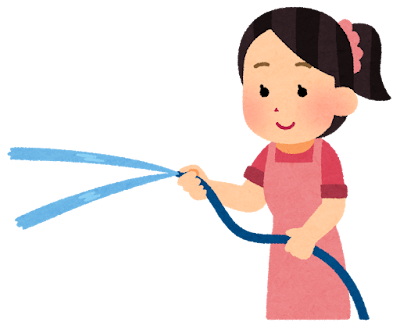

大前提!!息の圧力は水道を連想して!!

サックスを吹くための息、楽器への息の入れ方を考えるときに、水道の仕組みを思い描いてみてください。水道というのはこちらが蛇口を開けて水を出すとき以外でも、常に水源から一定の圧力で水を送り出しています。私たちが蛇口を操作した瞬間に水圧を上げるのではありません。常に一定の圧力がかかっています。

その水道にホースを繋いで蛇口を開けた状態を思い描いてください。ホースの先をぎゅうっとつまむと水は止まります。離すとホースから水が出ます。じゃあホースから出る水流のスピードをあげるにはどうしたらいいんでしょうか??答えは感覚的にわかると思いますが!

ホースから細く水を出すようにホースの先を操れば!ホースから出てくる水のスピードが上がります!!この間!水圧は決して変わっていません。ここが重要なところです。

お腹の圧力は常に一定!

水道の水源からの圧力のように息の圧力は常に一定!!これを大前提として考えてください。

具体的なイメージとしては、横隔膜を下げるようにたくさん吸い込んだ空気!!この空気に、おへその下あたりでぎゅっと雑巾を絞るような感覚で圧力をかけてください。決して一気に空気を押し出そうとはせず、お臍の下に力を入れるイメージだけでいいです。

これは息を吸って音を出し、つぎに息の補給のために吸気するまで常に一定です。一定の圧力がかかった状態でタンギング(舌を離す動作)をすれば音が出て、舌でリードに触れたら音が止まる。音を出しているときバルブを開き流れる息の量を増やせば音が大きくなります。逆にバルブを閉めるイメージで息の量を減らせば音量は小さくなります。

その間!!お腹からの息の圧力は常に一定!!だって水道と同じ仕組みだから。

息の圧力が一定だったら!pp(ピアニッシモ)の時音が揺れたりもしません!!息を吸ったらお腹から常に同じ圧力をかける!これを次の吸気までやめない!これが重要です。

息のコントロールは口先で!

日本語の難しさなんですけど「コントロールは口先で」というと!「口先」という言葉の悪いイメージからなんだか反感を買ってしまうんですけど。逆なんです。

常に一定の圧力がかかっている息の流れ!この普遍性を大事にしつつ!色々なコントロールは口の中だけで行うということなんです。息の量のコントロールで音量が変わることは誰もが自然にやっていることだと思います。じゃあ息のスピードって??それにはシラブルというものが関係してくるのです。

シラブル

サックスを吹くときの基本の発音って知っていますか??日本語で言いますと「ヒー」って発音なんですよ。このとき口の中がどうなっているかと言いますと、上顎の両端に舌の左右が接触している状態です。一度声に出して言ってみましょう!

「ヒー」!!

この「ヒー」という発音だと演奏中にほっぺたが膨らむなんてロスもなく、息は楽器に正しく入っていきます。これを基本の型とします。

じゃあ息のスピードを上げるとはどうするのか?具体的には高音部にいくに従って口の中はどう変化させるべきなのか?

それでは「ヒーイー」と発音してみてください!舌の中央がもりあがっていくのが解ると思います。この時、「イ」に近づくにつれて大元の息の流れを変えずとも!息のスピードがあがっているんです!ホースで水を撒くときに先っぽを摘んでいる状態に近いですね!

逆に低い音に近づくにつれて「オ」に近い発音にしていくのです。もちろん「ヒ」の時と同じように上顎に舌の左右がくっついている状態の範囲で!です。要するに音域によって正しい舌の位置、言い換えると音を出すために最適な口の中の容積があるんです。

これを「シラブル」と呼んでいます。

余談ですがファズトーンという奏法は最適なシラブルの容積をあえて崩して!下の倍音を巻き込むことによって生まれる音なのです!

結論

息のスピードというのは実際にお腹からの圧力で息をコントロールするのではなく!!口腔内の容積(シラブル)を操ることにより変化させるものだということです!!その間息の圧力は常に一定!!これが基本です!!

このことが後々!!タンギングや速いパッセージを吹く時、クラシックではない方法のビブラートなど、様々なことに関係してくるのです。