サブトーン実践編

それでは実践編です!!

低い音程の方がサブトーンによる音質の効果を実感できると思いますので!!アルトでもテナーでもまずは低いレの音で練習してみましょう!!

この時!!最初だけ!!サブトーンのコツを掴むために下顎を少し引いてみるのもいいでしょう!!(本当に最初だけですよ。)それではアンブシュア実践編でやった事と同じ事になりますがおさらいがてらこの様にしてみましょう!!

そして柔らかな音色を目指して音を出してみるのですがここで段階を踏んでみましょう。

まずは下唇が自然に潰れる感じでマウスピースを咥えた状態から息を流してみましょう。ここでは音を鳴らさず息がただただスルーする状態を確認してみてください。息が素通りしている状態を確認できたら次の段階へ!!

息を流しながら、マウスピースを咥えて自然に潰れている下唇の圧力を(マウスピースに下唇が触れる圧を)ほんの少しずつあげてみてください。あくまでも柔らかく!!ゆっくりと!!息も少なめで大丈夫です。どこかで少しずつ息が音に変わる瞬間があると思います。

決して急がず!!普通に音が鳴ってしまったらもう圧力は強すぎ!!息を吹きながら少しずつ下唇の圧をあげていくとうっすらと音に変わる瞬間がある!!その感覚を掴んでください!!

何これ??実際吹く圧力と全然違うから意味がない??そう思う方も多いと思いますが!!実は音の出るポイント!!この辺りの圧力で実際音を出しているのがポピュラー系サックス奏者の音の出し方なのですよ!!

余談ですがこの奏法を覚えたらおそらくチューニングが激変します。信じられないほどマウスピースを深く入れる事になると思います。ですから見る人が見ると!!チューニングの位置(マウスピースの深さ)だけ見ても!!その奏者が柔らかい音なのか、硬くて細い音なのか予測できてしまうんです。音を聞かなくたって!!

もちろんこの時は!!前述したアンブシュアの作り方、口腔内の下の位置などを正しく守ってください!!

あれ??これって「ポピュラー系サックスのアンブシュア」の作り方そのものじゃない!!なんなのこれ??そうお思いになられた事でしょう!!しかし!!この方法で吐息まじりの「サブトーン」の出し方を取得したら!!全音域をその意識で吹けばいいのです!!

ちなみに最初だけ「サブトーン」のコツを掴むために少しだけ下顎を引いてみる!!というのは!!そうする事で下唇の圧力が下がるからなんですね!!

「サブトーン」効果的な音域

「サブトーン」が効果的な音域、言い換えれば顕著に「サブトーン」の良さを体感できる音域は割と限定的です!!テナーなど低い音域に限られてきます。だからといって低音部で急に「サブトーン」を意識して音を出すのはいかがなものか??筆者はそう考えます。

ソプラノよりはアルト、アルトよりはテナーの方が「サブトーン」の魅力が現れやすいのは本当です。でも!!特別なテクニックとして「サブトーン」を捉えるのではなく!!その吹き方の延長線上に中音域、高音域があると考え!!全ての音域を同じ意識で「サブトーン」を吹くつもりで演奏する!!これが!!実はポピュラー系サックス奏者特有の豊かな響きにつながるのです!!

ですから練習の初歩としては「サブトーン」を実感しやすいので「下顎を少し引いてみる」ということをアリとしましたが!!通常のアンブシュアで全音域「サブトーン」のつもりで吹いていくのが私は正解だと思っています。そのほうが細かなパッセージにも対応しつつ音色は豊か!!その両立が図れます!!

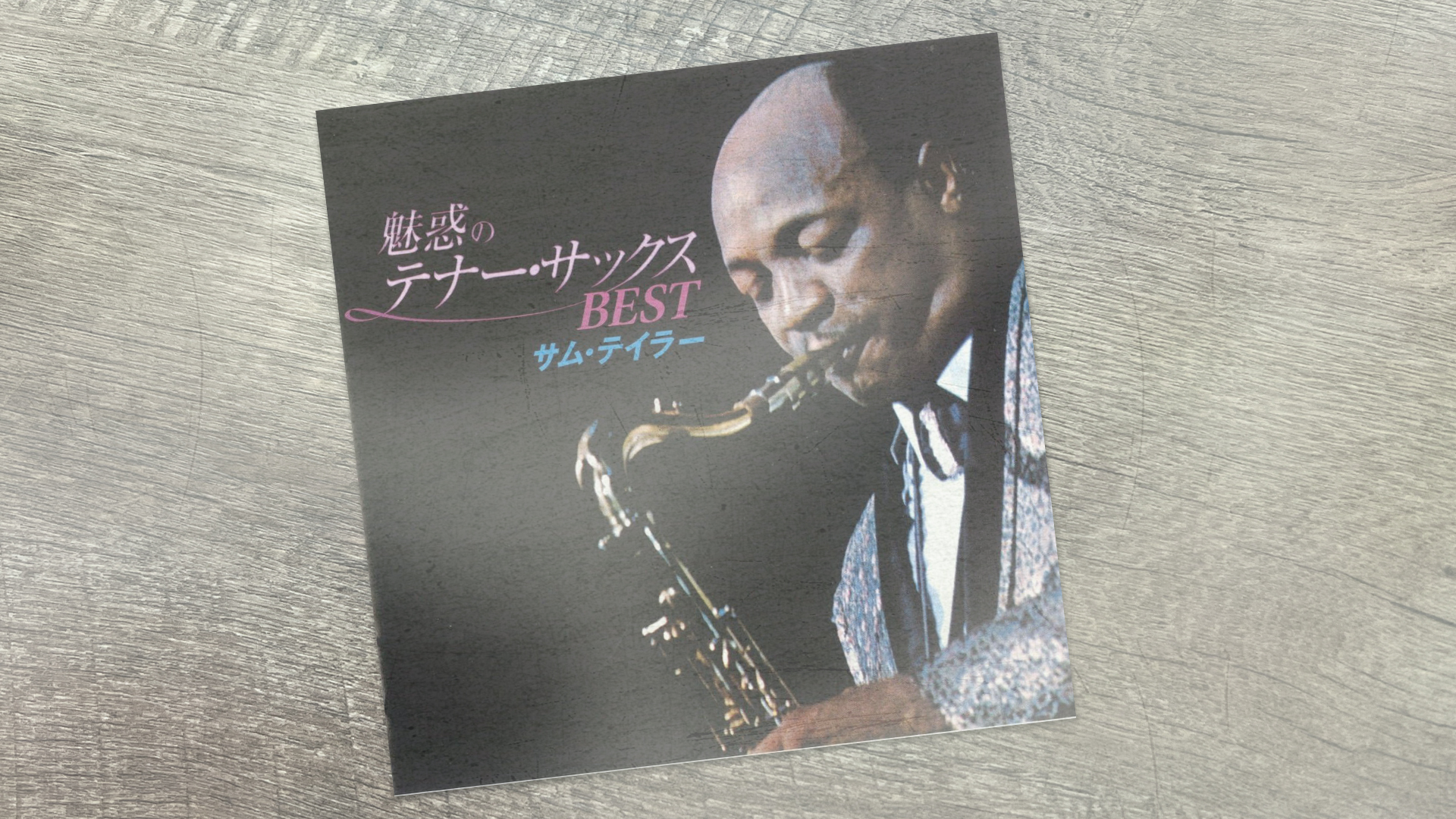

余談ですがクラシックのサックス奏者がポピュラー音楽を演奏するとき!!ソプラノを吹いている時の方が美しく感じるのは!!ソプラノの音域がサブトーンを主体とした太い音なのかそうでないのかがわかりにくいからなのです。クラシック奏者でテナーサックスをポピュラー奏者の様な野太い音で鳴らせてる人ってそういませんから。

そして「サブトーン」主体で全音域を吹いていたとしても!!音域が上がるにつれて「サブトーン」で吹いているとは気がつかれません!!でも確実に!!その方が豊かな響きとなっているのです!!筆者はこれを「リアルトーンの皮をかぶったサブトーン」または「ステルス・サブトーン」と呼んでいます!!

結論!!

テナーの低い音域で吐息たっぷりの「サブトーン」!!これは非常に魅力的です!!実際全ての音域で「サブトーン」の奏法の延長線上で演奏するのが正解!!

それはそうとサブトーンを前面に出す場合はやはり音量も限られてしまいます。かなり音響的なサポート、はっきりいうとちゃんとしたPA環境であることが!!ライブで「サブトーン」を効果的に聞かせられる条件となります。

前述の「夜霧よ今夜も有難う」なども!!レコーディングバージョンですから「サブトーン」が前面に出されてますけど!!ビッグバンドが伴奏のテレビ放映などでは別バージョンのイントロだったりします。

筆者はステージでの場合!!手元にサブミキサーを置いていて!!「サブトーン」主体の演奏の時は自分で少し音量を上げるなど対策をしています。それからピックアップマイクも装着しています。

細かな音量の差などは!!ある程度大きな現場で何度もリハーサルできる予算がないと!!流石にPAさんに把握してくれなんて!!簡単には言えませんからね!!